- お知らせ

-

サービス

Serviceサービス

-

運営メディア

Media運営メディア

-

会社情報

Company会社情報

- お問い合わせ

-

ご契約者様

マイページ

地球環境への配慮が求められる世の中となり、環境負荷の少ないエネルギー源の開発や

限りある資源を有効活用するための手法が注目されている昨今

その中でも再生可能エネルギーである太陽光発電は

各国の環境問題に対する取り組みとしての施策により脚光を浴び、世界的な産業となりました。

再生可能エネルギーの市場は今後も形を変えながら急速に拡大していくと考えております。

わたしたちはRE100達成に必要な再生可能エネルギー電力を提供する

最も適切な存在として、信頼され選ばれる企業を目指し、

ソーシャルビジネスを通じて社会的解決に取り組んでまいります。

プロモーションムービー

「再生可能エネルギー100%」の社会へ

メディアプラットフォームとして4つのサイトを運営。

幅広い事業者とのネットワークを活かし、サイトごとにお客さまのニーズに合ったエネルギーソリューションをご提案いたします。

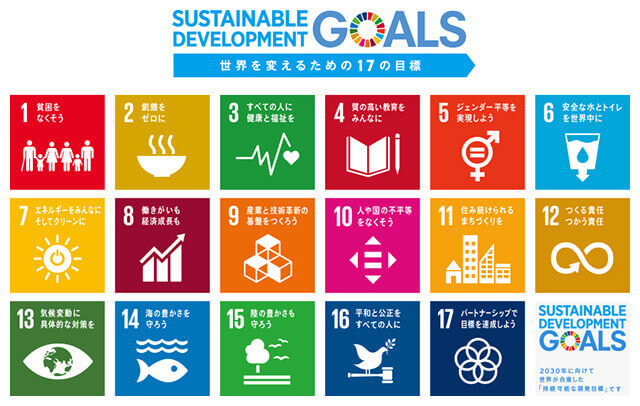

わたしたちは、さまざまな社会問題の解決が持続的に行われる社会の実現を目指し環境活動を推進しています。

今後ソーシャルビジネスは、世界でより一層の盛り上がりを見せつつあります。

RE100電力と一緒に新しい社会的な価値を創造しながら、目の前の現実を変えていきませんか。

わたしたちは、さまざまな社会問題の解決が持続的に行われる社会の実現を目指し環境活動を推進しています。

わたしたちは、RE100達成に必要な再生可能エネルギー電力を提供する最も適切な存在として、信頼され選ばれる企業を目指しています。

エネルギーチェンジメーカー飯田哲也氏に『RE100』をテーマにRE100の取組みはもちろん、その由来や背景、それを取り巻くさまざまな動きなどをご紹介していただきます。

Copyright© 2025 RE100 Electric Power Co., Ltd. All Rights Reserved.